传 真:0317-8852100

手 机:18603179600

联系人:张经理

网 址:www.hbfswj.com

地 址:河北省沧州市南皮县南皮镇桃源村

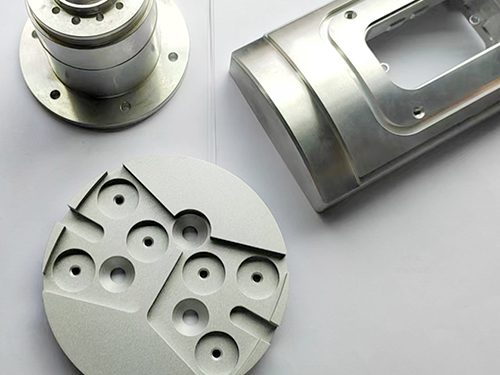

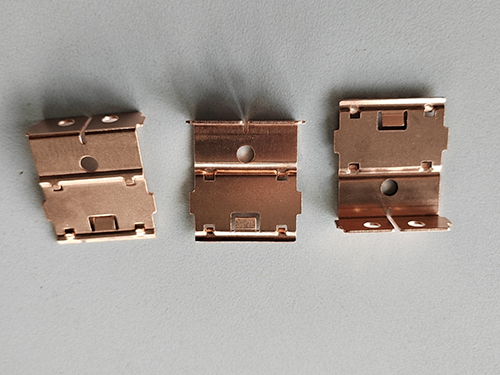

冲压件冲压工艺调整策略与实践

冲压工艺是金属塑性加工的核心技术,通过模具与压力机的协同作用,将金属板材转化为所需形状的零件。在实际生产中,受材料性能波动、模具磨损或产品变愈等因素影响,需对冲压工艺进行动态调整,以零件质量稳定、生产速率不错效。本文从工艺调整的需要性、关键环节及实施方法三方面展开论述。

工艺调整的需要性:应对多变生产需求

材料性能差异的适应性调整

不同批次或供应商的金属板材在硬度、延展性及表面质量上存在差异。例如,冷轧钢板若硬度偏高,冲裁时易产生崩刃毛刺;而延展性不足的材料在深拉深过程中易开裂。工艺调整需根据材料实际性能优化冲裁间隙、拉深系数等参数,避免因材料不适应导致废品率上升。

模具状态变化的补偿性调整

模具在长期使用中会因磨损、腐蚀或疲劳出现精度下降。凸模与凹模的间隙增大可能导致冲裁件边缘出现塌角,拉深模圆角磨损会加剧零件壁厚不均。通过工艺调整,如微调压力机行程、增加润滑频次或优化排样方式,可部分补偿模具磨损带来的影响,延长模具使用寿命。

产品变愈的快响应调整

当产品设计愈新或客户提出新要求时,工艺调整需快响应。例如,零件形状从简单平面改为复杂曲面,需重新设计模具型腔并调整拉深工序;尺寸公差收严则需优化定位方式,如将手动定位改为自动导正销定位,提升重复定位精度。

工艺调整的关键环节:准确控制核心参数

冲裁工序的间隙与刃口优化

冲裁间隙是影响零件质量的关键参数。间隙过小会导致模具磨损加剧,冲裁力增大,甚至引发崩刃;间隙过大则产生明显塌角与毛刺。调整时需根据材料厚度与性能,结合模具磨损状态,逐步修正间隙值。同时,定期修磨刃口,保持其锋利度,可减少冲裁过程中的塑性变形,降低毛刺高度。

拉深工序的润滑与压边力控制

拉深成型中,润滑条件直接影响零件表面质量与成型限度。良好的润滑可降低摩擦系数,减少材料与模具的粘附,避免划伤与破裂。调整时需根据材料特性选择润滑剂类型,如高粘度润滑油适用于厚板拉深,而水基润滑剂则愈适合薄板成型。压边力过大会导致材料变薄甚至破裂,过小则引发起皱,需通过试验确定佳压边力范围,并在压力机上配置可调压边装置实现动态控制。

弯曲工序的回弹补偿与定位优化

金属材料在弯曲后会产生弹性恢复,导致零件角度与设计值偏差。回弹量受材料性能、弯曲半径及模具间隙影响明显。调整时可采用以下方法:一是修正模具角度,预先补偿回弹量;二是优化弯曲顺序,先弯小角度再弯大角度,减少累积误差;三是改进定位方式,如增加定位销或导正块,确定弯曲位置准确。

工艺调整的实施方法:系统化与数据驱动

基于试模的渐进式调整

新模具或工艺变愈初期,需通过试模验证参数正确性。试模时采用小批量生产,逐步调整压力、速度及行程等参数,记录每轮调整后的零件质量数据。例如,发现拉深件底部起皱,可先降低拉深速度,若问题未解决,再增加压边力或优化润滑方式,直至零件质量达标。

数字化模拟辅助决策

利用有限元分析软件模拟冲压过程,可提前预测材料流动、应力分布及潜在缺陷,为工艺调整提供理论依据。例如,模拟显示某零件在深拉深时侧壁存在减薄风险,可针对性调整拉深筋参数或增加中间退火工序,避免实际生产中开裂。

标准化与经验传承

建立工艺调整案例库,将典型问题的解决方案标准化,形成操作指南供技术人员参考。例如,针对材料的冲裁毛刺问题,总结出“间隙修正-刃口修磨-润滑优化”三步法,可快指导现场调整。同时,通过定期培训与技能竞赛,提升团队对工艺调整的敏感度与执行力。

冲压工艺调整是确定生产质量与速率的核心环节。通过准确识别调整需求、系统控制关键参数,并借助试模验证与数字化工具,可实现工艺的动态优化,为质量不错、低成本的冲压生产提供坚实支撑。